孩子「吃不了學習的苦」不是一個獨立的問題,

而是整個家庭教育理念的縮影。

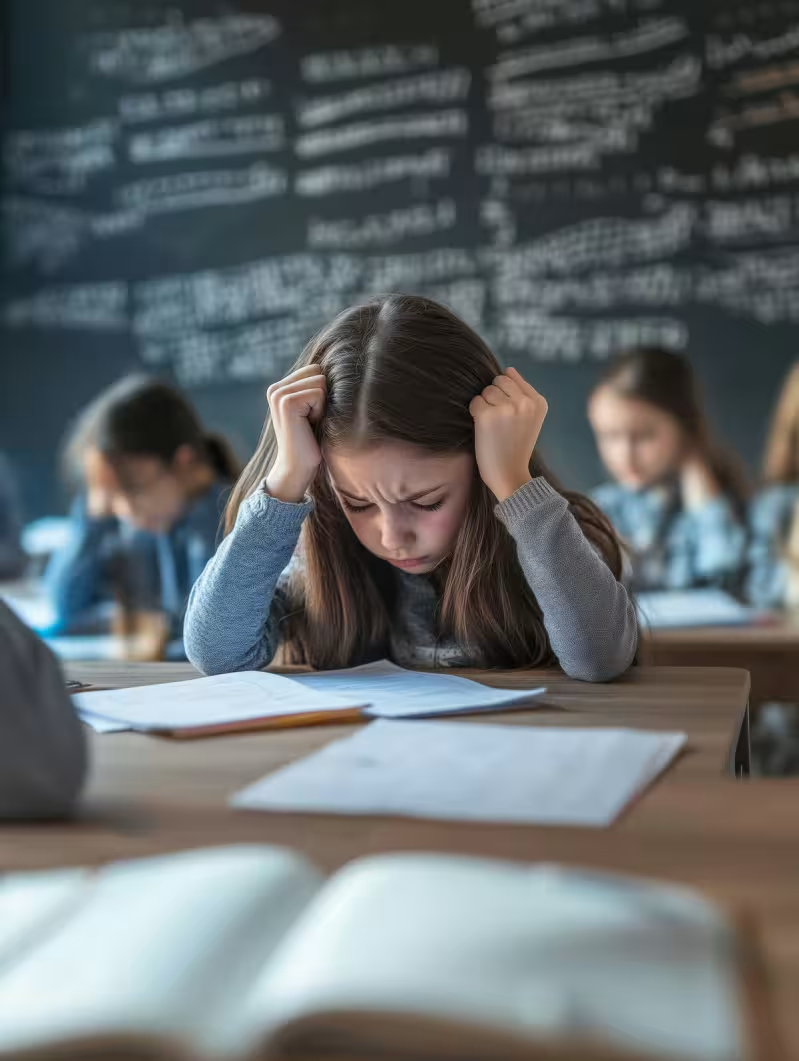

昨天有人私信我:「我的孩子天資平平,還懶惰,吃不了學習的苦,怎麼辦?」時,我能強烈感受到這話背後的自責、困惑,以及對未來難以掩蓋的焦慮。

中午太困,沒寫完就睡著了(睡覺,是我第一大愛好),今天長文繼續寫一篇。

讀者有什麼疑問的,可留言諮詢,即可!

1

回到正題,其實這份焦慮,不是單純出於孩子不爭氣,而是映照著我們內心深處那個難以直面的事實:

「我是不是也就這樣了?我的孩子,是不是也註定平凡了?」

「天資平平」是一個看似無情卻又難以反駁的詞彙,它像一道隱形的牢籠,定義了孩子的高度和邊界。

而「懶惰」則是更帶刺的一種評判。

它比天資更傷人,因為天資或許還有先天不足可辯解,而懶惰則被理解為「你本可以更好,卻選擇了放棄」。

於是,這些詞彙逐漸成為壓在父母和孩子之間的重擔,雙方都被困在了這份沉重的失望與自責里。

但我們很少問另一個問題:「孩子為什麼不願意吃學習的苦?」

我們總是理所當然地認為「吃苦」是必要的成長代價。建議你閱讀為什麼父母要理解自己的局限性會有更深的理解。

但事實上,所謂「苦」的前提,是個體明確知道自己為什麼吃苦,以及吃苦之後能得到什麼。

我舉個最簡單的例子,一個孩子若是真的熱愛籃球,即使訓練再苦再累,他也願意堅持。

但如果一個孩子不明白學習能帶給自己什麼價值和滿足感,那麼學習便只剩下苦難和負擔,怎麼能奢望他發自內心地堅持下去?

2

所以,這類問題的本質,從來不是孩子能否吃苦的問題,而是他們從來沒有真正明白過自己到底為什麼要學習。

這種學習的迷茫感背後,其實也透露出我們自己的迷茫——很多時候,父母自己也無法真正給出一個讓孩子信服的答案。

因為我們自身也曾經或仍然處在迷茫中,只是我們沒有勇氣承認,於是便強行把焦慮推到了孩子身上。

我們必須面對的事實是,大部分孩子終究都是普通的。

可問題就在於,我們所處的時代,容不下普通。

無處不在的「雞娃」風潮,讓父母變得極度焦慮,生怕孩子輸在起跑線上。

但誰又定義了什麼是起跑線呢?是名校、是高薪、是階層跨越,還是我們用自己未完成的理想,偷偷畫出的一條虛線?

如果我們真希望孩子能擺脫懶惰和迷茫,就必須先學會接納孩子的普通。

普通,不是平庸,而是一種真實的狀態。

孩子的普通,就如我們大多數人的普通一樣,真實、自然,甚至值得尊重。

你只有真正接受了孩子就是普通的,他才不會在你的焦慮和批評里喪失自信,才有可能靜下心來,找到屬於自己的熱愛與追求。

當父母真正放下「必須吃苦才能成功」的執念,孩子才可能找到屬於自己的「意義感」。

這種意義感,可能存在於某門學科、某個技能,甚至只是某種很小的興趣愛好中。

可它一旦被激發,便擁有強大的力量,讓孩子主動地去追求,去成長,去願意為自己熱愛的東西吃苦。

這樣主動吃苦的體驗,才是真正的教育。

而一旦一個人經歷了這種「主動吃苦」的狀態,他的人生就會變得鮮活而飽滿。

3

這時,我們也會重新發現:所謂的「懶惰」與「平凡」,其實只是在缺乏明確動機和自我認同的情況下才出現的偽問題。

只要動機足夠強烈,人是很難真正懶惰下去的。

每個人心中都有燃點,只是很多時候我們還未找到,便過早地認定了他是「無用」,無法點燃。

史丹福心理學家卡羅爾·德韋克在《終身成長》中所說的,人並非固定不變的,我們需要的是「成長型思維」(Growth Mindset)。

只有相信每個孩子都具有潛能,且這種潛能是不斷變化的,我們才會理解,關鍵並不在於讓孩子現在就表現卓越,而在於不斷激發和引導他們內心的動力(Motivation)與熱情(Passion),幫助他們找到自己真正想要追求的目標(Purpose)。

我們在教育孩子時,其實是在試圖療愈自己內心深處未被滿足的缺憾。

我們焦慮於孩子不願吃苦,不僅僅因為擔憂孩子的未來,更因為害怕自己的付出與期望落空。

但如果我們能學會放鬆一點,坦然一點,不再以學習成績和外界標準來定義孩子的價值,而是真正地幫助他們找到屬於自己的熱愛,或許我們會驚喜地發現,孩子竟然比我們想像的更有韌性(Resilience)、更有決心。

寫在最後

教育從來不是去改造一個普通孩子,讓他變成不普通的人,而是去激發每個孩子內心本就擁有的生命力,讓他以真實、飽滿的自我,走向屬於他的世界。

這是你我所能給予孩子的,最深沉也是最真摯的愛與尊重。

玉兒 • 600次觀看

玉兒 • 600次觀看